東海道

東海道は、草津宿で中山道と分岐し、栗東市域を約八キロメートルにわたって通り、石部宿にいたる。草津川を越えてはじめての集落は新屋敷で、新屋敷を出て南進し、草津川・金勝川合流地点の手前で大きく東にまがって、岡の集落に入る。岡は名物「目川田楽」をもって知られた。「目川田楽」は豆腐の味噌田楽と菜飯を食べさせる名物茶屋の称で、東海道目川立場を中心に諸国に展開した。『東海道名所図会』(寛政九年刊)に記される。江戸浅草や葦屋町をはじめ、「目川」を称する田楽茶屋が諸国に存在したのである。そのはじまりが近江国栗太郡岡村の三軒(目川村には目川田楽茶屋はなかった)、すなわち「京伊勢屋」、「小島屋」、「元伊勢屋」であり、いずれも東海道に南面して所在した。享保十九(一七三四)年成立の『近江興地志略』など、多くの他誌、道中記、名所図会類に紹介されて名高い。

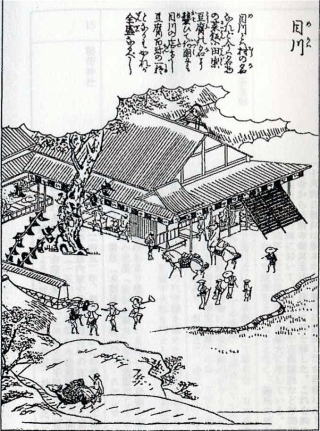

最も東に位置し、京に近いことから『京伊勢屋』の号で呼ばれたのが、西岡家である。『東海道名所図会』に挿図入りで紹介するのはこの店であり、画中の暖簾には「京いせや」と染め付けられている。同図を引いた歌川広重の保永堂版「東海道五十三次之内石部」に描かれたのも、京伊勢屋だということになる。西岡家は大正期まで「目川田楽」屋を続け、最後の店であった。戦前までは豆腐をあぶるひばちなど道具類も多く伝えていたという。現在も講招牌(文政七年から明治十六年のもの)が存在する。

|

『東海道名所図会』の目川田楽

上記図中文(目川とは村の名なれど、

今は名物の菜飯に田楽の豆腐

の名に襲ひて、何国にも目川の店多し) |

目川田楽復元(左:菊酒、中:菜飯、右:田楽) |

「小島屋」は三軒の中間に位置し、寺田家の経営であった。径六・四から六・五センチメートル程度のぐい呑み茶碗を伝え、胴や見込みには「目川」「名物でんがく」「小じま屋」などと染め付けられている。享和元(一八〇一)年目川田楽茶屋の伊勢屋を訪れた大田蜀山人は、「目川とも女川とも染め付けたる茶碗」を土産に求めた。目川田楽の各店では、同様の茶碗で酒をすすめていたものと見られる。目川立場には銘酒「菊の水」があったと蜀山人『改元紀行』にある。

|

「小島屋」と隣接する「元伊勢屋」は、岡村の中でも最も東寄りの、目川村境にあった。岡野家の店で、当主は代々五左衛門を名乗ったという。江戸中期から後期に活躍した文人画家・岡笠山は歴代五左衛門のひとりで、元伊勢屋経営の傍ら、画作に励んだ人であった。

目川立場は、『東海道宿村大概帳』に「目川村岡村地内字目川」に所在したといい、「東海道分間延絵図」の表現などから位置を復元すると、目川・岡村境にまたがって跡地が比定できる。岡村側の村境には田楽茶屋の元伊勢屋があったのだから、元伊勢屋は「目川立場」の施設だったといえるのだろう。 |

伊勢屋 |

目川の専光寺には真宗大谷派、応仁元(一四六七)年蓮如の教化をうけた釈光念が開いた道場という。専光寺からさらに東に行くと、東海道筋に、近年まで江戸中期在郷医師の邸宅を保存していた。鎌田右内(一七四四〜一八〇二)が建立し、「布袋館」と呼ばれた建築である。鎌田右内は諱を潜、字を叔ショウといい、雲庵と号した。阿波徳島の生まれで初め徳島藩に仕えたが、若年で藩を辞して京都に遊学、三十歳頃には目川に来住したものという。「布袋館」は田の字型四間取りの典型的農家住宅の平面構造を基本としながら、診察部屋や待合部屋と伝える居室の外、屋根裏に調剤部屋と思われる部屋があり、百目箪笥など右内使用の医療関係資料が多数保存されてきた。ただし、一九九四年に全面改築されて、旧プランを模した新建築に変わった。

目川村には一里塚が築かれ、樹木には椋を植えていた(『東海道宿村大概帳』)。明治維新期に削平されて痕跡をとどめないが、鎌田右内旧邸の敷地内(四九二番地)に跡地の伝承があり、筋向かいの三九五番地と併せて、その跡と考えられる。

地蔵院は東海道に面し、「東海道分間延絵図」の表現では門前に高札場のあったことがわかる。江戸期には禅宗に属していたが、明治維新後浄土宗に転じた。本尊は地蔵菩薩だが、十世紀の造像となる伝観音菩薩立像(栗東市指定文化財)も安置される。寺では観音として信仰されるが、像型からは貴紳天部形といえる。境内には元禄八(一六九五)年建立の石造三社神号碑が建つ。江州目川村の順光なる者が、天照皇太神宮、八幡大菩薩、春日大明神の三神号を刻み、千日社参詣旦那の現世安穏と往生菩薩を祈念したもの。 |